电气与电子工程学院

电气与电子工程学院

2025-07-16

2025-07-16

2025 年 7 月 6 日 ,安徽信息工程学院 “錾光琢影・芜湖铁画” 实践团在马克思主义学院郝峰山老师的带领下,从芜湖转赴黄山,深入国家级非遗传承人张家康弟子胡志成的工作室及当地村落,开展铁画文化调研与技艺实践,进一步探寻非遗传承的当代路径。

7 月 6 日清晨,带着对铁画文化的浓厚向往,团队成员们抵达黄山,踏着晨露来到了国家级非遗传承人张家康的徒弟胡志成老师家中。胡老师作为铁画的年轻代表,脸上洋溢着对这门技艺的热爱与执着。他热情地将成员们迎进屋内,小心翼翼地展示了家中珍藏的众多铁画作品。这些作品有的描绘着壮丽山河,铁线勾勒出的山峰巍峨耸立,仿佛能让人感受到山间的清风;有的展现着花鸟虫鱼,那灵动的姿态,让人难以想象是由冰冷坚硬的铁锻造而成。

在展示过程中,胡老师娓娓道来黄山地区铁画技艺的特色与演变。“铁画的灵魂在于‘以铁为墨,以锤为笔’”,他一边说着,一边拿起身旁的铁锤,在一块烧热的铁片上演示起基础技法。随着铁锤落下,铁片上渐渐出现了富有韵律的线条。他强调 “每一锤的力度和角度都决定了线条的生命力”,成员们围在一旁,屏息聆听,目光紧紧跟随着他手中的铁锤,从芜湖铁画的恢弘历史中跳出,真切地感受到了黄山铁画细腻灵动的另一面,仿佛看到了铁在匠人手中绽放出的别样光彩。

(图为团队成员与胡志成老师的集体照)

(图为团队成员在胡志成老师工作室学习)

当日下午,团队成员们带着精心设计的调查问卷,前往黄山市休宁县东临溪村开展调研。刚走进村子,古朴的气息扑面而来,但当成员们开始走访时,却发现了一个令人忧心的现象。多数村民在被问及铁画时,都摇着头表示知之甚少,只有少数几位中老年人,听到 “铁画” 二字,眼神中才闪过一丝模糊的记忆,提及 “铁打的画”,但具体的样子和制作过程,他们也无法清晰描述。而年轻人们则普遍一脸茫然,表示 “从未听说过”。

在走访过程中,一位八旬老人握着团队成员的手,布满皱纹的脸上满是感慨,他缓缓地说道:“坡上不就有一家是做的。现在学这个手艺的人可太少喽……” 老人的话语像一块石头,重重地压在成员们的心上。这次调研结果,清晰地凸显了铁画非遗文化在基层传播中存在的断层问题,也让团队成员们更加坚定了要努力推广非遗文化的决心,让更多人了解和喜爱铁画这门古老的艺术。

(图为成员在东临溪村向村民发放问卷)

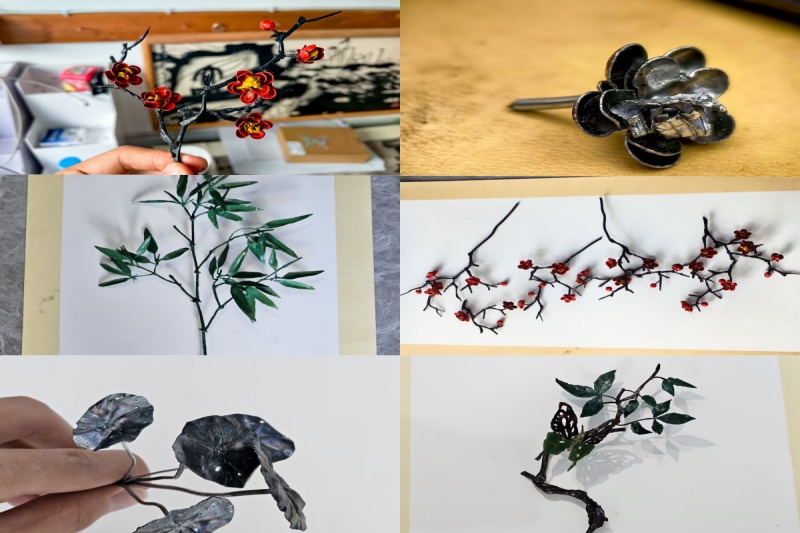

7 月 7 日,团队成员们怀着激动又期待的心情,在胡志成老师工作室开启了全天沉浸式的铁画制作实践。工作室里,各种工具整齐地摆放着,空气中似乎还残留着铁与火交融后的独特气息。成员们分成不同的小组,尝试制作不同题材的铁画作品。

有的成员选择锻打梅花,他们拿着铁锤,一点点地将铁片敲琢成错落有致的花瓣与花蕊,每一次敲打都凝聚着专注与耐心,希望能展现出梅花的傲骨与芬芳。有的成员则挑战錾刻蝴蝶,他们小心翼翼地运用镂空技法,努力展现出蝴蝶翅膀的轻盈与灵动,仿佛下一秒蝴蝶就要展翅飞走。还有的成员选择了 “福” 字与竹枝,在反复的调整中,体会着 “铁与火的艺术” 所蕴含的魅力,感受着铁在手中逐渐变成艺术品的奇妙过程。

胡老师在各个小组之间穿梭指导,时不时停下来示范正确的手法,他反复强调 “耐心比力气更重要”。实践过程中,火星不时飞溅,成员们的手臂也渐渐酸胀,但没有人叫苦叫累。当看到最终成型的作品时,所有的疲惫都烟消云散,成员们心中充满了满满的成就感 —— 梅枝遒劲有力、蝶翼翩然欲飞,铁质的刚硬与艺术的柔美在这些作品中得到了奇妙的融合,每一件作品都承载着大家的努力与对铁画艺术的敬意。

(图为成员在工作室锻打铁画)

(图为学生作品)

两天的黄山之行虽然短暂,但对于团队成员们来说,却是一次意义非凡的经历。他们不仅见证了铁画技艺在不同地域呈现出的多样性,感受到了芜湖铁画与黄山铁画各自的独特魅力,更通过亲身实践,深刻领悟到了非遗传承过程中的艰辛与背后所蕴含的巨大价值。

郝峰山老师在活动结束时总结道:“非遗保护不能仅存于博物馆,更要走进生活、扎根民间。只有让更多人了解、喜爱并参与到非遗的传承中来,这些古老的技艺才能真正焕发生机。” 团队成员们也纷纷表示,将把这次调研得到的数据与自己的实操经验相结合,通过新媒体传播、开展校园工作坊等多种方式,让更多人认识铁画这门 “冷艺术”,努力让它焕发出 “热活力”,为非遗传承贡献自己的一份力量。