电气与电子工程学院

电气与电子工程学院

2025-06-13

2025-06-13

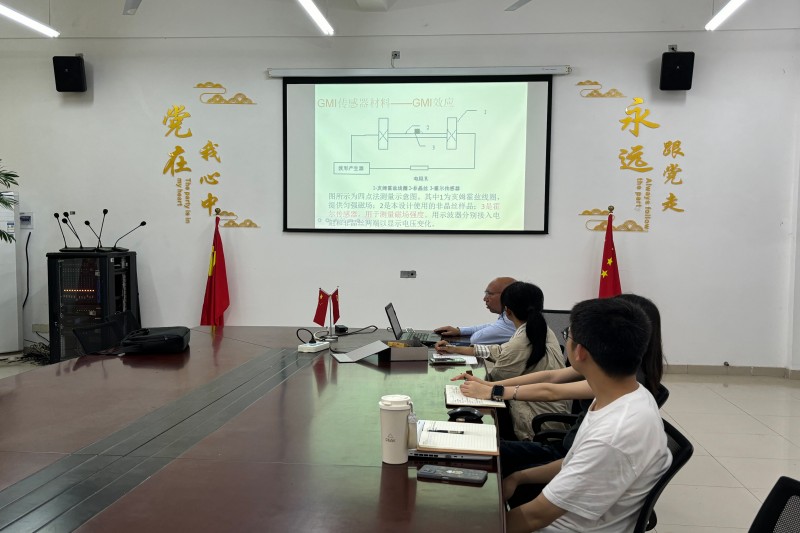

为深化团队内部协作、明确未来科研攻关方向、促进跨领域学术思想碰撞,微纳能源与柔性传感技术研究中心于2025年6月11日举办了专题学术交流会。特邀研究中心学术指导专家鲍丙好教授,分享其在非晶合金材料巨磁阻抗(Giant Magneto-Impedance, GMI)效应传感器领域的研究进展,中心全体成员参与了此次交流。

鲍丙好教授深入浅出地阐述了GMI效应传感器的核心工作原理。他重点分析了非晶合金材料呈现的趋肤效应(Skin Effect)这一物理现象,详细解释了在高频交变电流激励下,软磁材料(如CoFeSiB非晶丝)的GMI效应产生机理。材料在外加轴向磁场的作用下,周向磁导率会发生显著变化,导致材料截面上电流分布随趋肤深度改变,从而导致材料的阻抗随外磁场产生显著变化。鲍教授结合丰富的图表和数据,详细解读了GMI效应传感器的关键性能指标,包括超高灵敏度(如日本爱知钢铁(Aichi Steel)公司制作的MI-CB-1DH传感器可检测1nT的磁变化)、快响应(可达MHz量级)、低功耗、优异温度稳定性等,并与传统霍尔传感器、磁阻(MR)传感器、巨磁阻(GMR)传感器及磁通门传感器进行了对比分析,凸显了GMI技术在弱磁检测领域的独特优势。

针对巨磁阻抗(GMI)效应传感器的电路设计,鲍教授详细阐述了多种传统电路架构,包括CMOS多谐振荡器脉冲激励电路、科耳皮兹(Colpitts)振荡器激励电路,肖特基势垒二极管(SBD)检波电路,以及采用锁相放大技术(Lock-in Amplifier)进行同步检测以增强信噪比的电路等。鲍教授特别强调了激励频率、电流幅值、偏置磁场(直流偏置或应力诱导各向异性)等关键参数对传感器性能(包括线性度、灵敏度、工作点)的显著影响。他指出,当前研究的创新点主要可以从以下几个维度进行深入挖掘:(1)材料与结构创新:新型非晶/纳米晶材料研究、复合结构(例如丝/膜结合)材料、以及对材料性能的优化处理(如应力退火及电流退火),旨在增强GMI效应及非对称性(AGMI)效应,改善近零场的线性度和灵敏度;同时,研究柔性基底上的GMI元件集成制造,以拓展其在可穿戴设备中的应用。(2)电路与系统创新:设计具有更低功耗、更高稳定性的专用集成电路等。(3)拓展其在力、位移等传感器及其在无损检测领域的研发及应用。

为实现抽象理论的具体化,鲍教授精心策划并带领团队成员进行了现场演示实验。通过亥姆霍兹线圈产生可控磁场,利用示波器实时监测非晶丝敏感元件在高频电流激励下两端电压(反映阻抗)随外加轴向磁场变化的动态过程。实验直观地证实了巨磁阻抗(GMI)效应的存在。这种沉浸式的实验体验使团队成员,尤其是青年科研人员,对GMI机理有了更深入、更直观的理解,极大地激发了他们的研究热情。

在本次学术交流活动中,团队成员提高了对非晶态合金这一新型传感领域的认识,激发了潜在的创新意识,并且在将巨磁阻抗(GMI)效应传感技术整合为核心研究方向上达成了共识。此次交流为微纳能源与柔性传感技术研究中心的未来发展注入了新的活力。